— Похоронили Митту.

— Что ты. Metoo похоронили ещё до ковида.

(Из московских разговоров)

Мне было года 23. Я уже посмотрел Штрогейма и поэтому считал, что знаю о кино всё. И вот однажды знакомая барышня спросила, что я думаю про «Митте»?

— Митте? Это район в Берлине?

— Нет, я слышала, что это такой режиссёр. Александр Митте. Мне подарили его книгу. Про кино и что-то про рай и ад.

Я понял, о ком идёт речь идёт и попытался объяснить, что вот он играл у Хуциева в «Июльском дожде».

—А что он снял?

— Фильм про летчиков с Филатовым. И ещё одну сказку, я в детстве смотрел. С Мироновым.

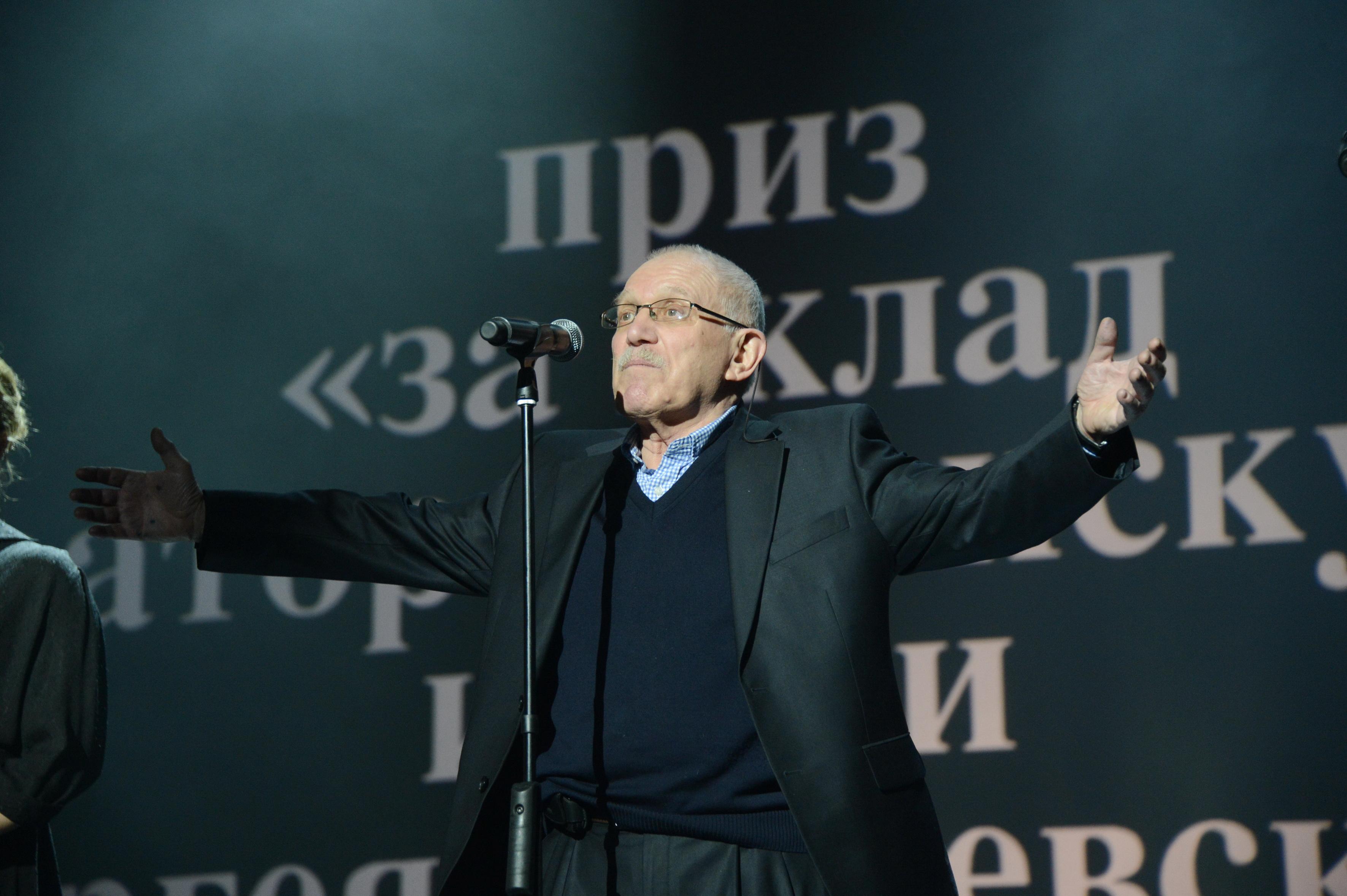

Больше ничего толкового я объяснить не смог, хотя успел даже побывать на одной лекции Александра Наумовича, из которой на тот момент вынес некоторое количество баек про съемки фильма «Москва, любовь моя». Правда, я не до конца был уверен, что речь шла именно об этом фильме, а не о «Мелодиях белой ночи» с похожим сюжетом (лекцию Сергея Соловьёва я тоже успел к тому моменту послушать). Позже я посмотрел и пересмотрел другие фильмы Митты, полюбил фильм «Гори, гори, моя звезда», побывал ещё на паре его выступлений, а потом его не стало.

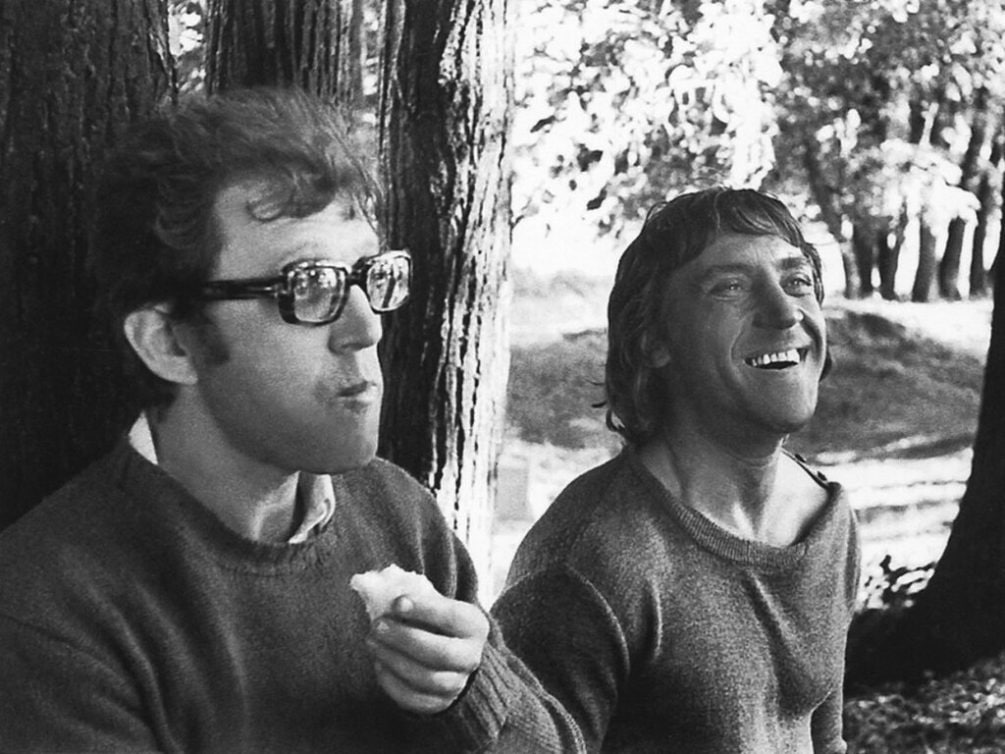

Достаточно открыть его фильмографию, чтобы обнаружить в ней россыпь важных картин: «Друг мой, Колька!», «Гори, гори, моя звезда», «Точка, точка, запятая», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Экипаж», «Сказка странствий», «Затерянный в Сибири», «Граница. Таёжный роман». Его однокурсниками были Тарковский и Шукшин. Его Владик, вечно сыплющий фактами — один из самых запоминающихся персонажей «Июльского дождя». Не главный герой, но важная часть фона, персонаж, характеризующий эпоху. Тоже самое можно сказать и про самого Александра Наумовича. Не мастер первой величины, его едва ли назовёшь в числе первых режиссёров эпохи, но удали Митту из общей картины, и она станет бледнее.

Добросовестный исследователь говорит про таких: «классик второго ряда». Человек более мистически настроенный может перефразировать слова Блока, в одной статье заметившего, что есть путь Марфы, которая печется о многом, и путь Марии, избравшей благую весть. Шукшин или Тарковский (подставьте сюда любого «перворазрядного классика») избрал благую весть. Это тяжкий труд, но труд полный света и радости в конце, фильмы таких мастеров ослепительны, они запоминаются, врезаются в память, заставляют смотреть кино, заставляют его снимать, наконец.

Митта пекся о многом, тонкий мастер фильмов для детей и про детей, создатель образцового фильма-катастрофы, образцового фэнтези, образцового телевизионного сериала задолго до великой сериаломании. Таких в советском кино было много в 20-е и 30-е. Кто их сейчас вспомнит, кроме историков? Всё, что Митта снял, ладно, хорошо смотрится, сделано профессионально. Его фильмы оттепельной эпохи выглядят по-оттепельному, фильмы семидесятых выглядят как образцовые фильмы семидесятых и так далее. Может быть, они не поведут тебя на баррикады (пусть даже искусства), но они скрасят твой вечер, позволят просто развлечься. Но присмотрись к любому из них и попробуй запомнить почерк автора — он ускользает. Кажется, что увидел не работу конкретного человека, а то самое хорошее советское кино из нашего детства. Умели же снимать, ах, так сейчас не снимают. И вот уже режиссер Лебедев, соревнуясь со старыми мастерами, выпускает свою версию «Экипажа». Митта — «салонный художник» в самом высоком значении этого выражения. Он не пророк, не визионер, но ремесленник, в своих творениях достигающий порой гениальности, он — крепкий профессионал. Наконец, его фильмы просто приятно смотреть.

Не сам ли Александр Наумович в картине про художника Искремасаi намекает: пламенные творцы гибнут, а остаются иллюзионисты, которые просто хотят жить. Паршиво? Пожалуй, но жизнь редко бывает справедливой…

Но насколько справедлива подобная «объективность» оценки? Стоит сделать шаг назад, попытаться посмотреть на ушедшего человека и его кинонаследие, как картина меняется. Может быть, почерк Митты не так явен, может быть, сам он чуть менее заметен на фоне великих своих друзей и современников, но фильмы Александра Наумовича полны силы и величия, а фильмография максимально последовательна. В центре его творчества — проблема человеческого благородства в мире… нужно подобрать звучный эпитет, но мир у Митты самый обыкновенный. Вспомните первую его картину, «Друг мой, Колька!..». Не то чтобы антагонисты там были совсем уж какими-то негодяями. Лидия Михайловна или Валера Новиков боятся, как бы чего не вышло. И они в своём праве. Разве не слышали про 23 школу? Там вот дети тоже создали тайную организацию. А если дойдёт до Райкома? Знаете, товарищи, в какие мы времена живём? Шпана? Но шпана одинакова во все времена, да и она не показана сборищем уголовников.

Или вот председатель родительского комитета. Делает хорошее дело, дарит отличные ботинки мальчику из многодетной семьи. Можно и спасибо сказать. Но как это паршиво, как это унизительно, когда в тебе не видят человека, а только проблемного ребёнка (не удивительно, у мамы столько забот, сестрёнка заболела, а он «радует» её плохими оценками, стыдно, стыдно…), или странного чудака, чужого на фоне всех этих румяных, благополучных и благовоспитанных людей.

А Лёша Жильцов из «Точка, точка, запятая», в котором никто не видит личности? Вот он и физику плохо знает, и вообще малоинтересный парень. Лёша не очень интересен окружающим, и окружающее ему не очень интересно. А стоит вдруг хоть кому-то увидеть в нём человека, и герой преображается.

Наиболее яркий пример — Ганнибал в исполнении Высоцкого. Абсолютно другой, белая ворона (простите за скверный каламбур) среди всех этих петровских бритых бояр, шутов, шутих, дураков и дур. И не потому, что арап, а потому что он способен на чувства, на рефлексию. Тонкость выглядит чудаковатостью, а то и откровенной глупостью. Тонкость выбивается из представлений мира. Этот мир не так плох, нет. Просто он вечно спешит, у него вечно свои резоны. И горе тому, кто попадётся этому спешащему, шумному миру под ноги. Но ещё большее горе тому, кто поддастся на уловку этого самого мира. Станет частью шпаны или поселится в замке среди разбойников, как Май из «Сказки странствий». И Митта спокойно и уверенно напоминает об этом в каждой своей картине.

Его разговор о человечности не требует надрыва, он не проповедует, а говорит весело, используя повседневную интонацию, совсем свежие примеры. Его герои — не святые, не Сотниковы или Сталкеры с глазами Христа (впрочем, посмотрите на героя Быкова в «Звонят, откройте дверь» — вроде бы обычный человек, даже пионером никогда не был, но какие у него глаза). Эти люди не чужды житейским радостям, любят поесть («голубцы — это голубцы, а не какие-то там котлетки»), но в решительный момент сделают правильный выбор, не поступятся вдруг принципами, как большинство. И эта их скрытая сила видна внимательному наблюдателю.

Сделаем допущение. Не секрет, что в семье Митты почти все сидели (увы, это не редкость для людей его поколения). Сам он вспоминал об этом примерно так:

«...у меня все сидели — и мама, и все ее сестры…А мужья их, дядья мои, вообще были расстреляны… Вся семья разрушена, все разбросаны по разным местам, не столь, так сказать, отдаленным, и ощущение было такое, что еще немного, и я тоже пойду по этапу. Поэтому я, понимая, что нужно надышаться свободой, и последние деньки все свое время проводил в библиотеках сидел и книжки читал. Думаю, года два-три у меня еще есть, почитаю, а потом - на нары.

Нашел в Москве сразу три роскошных библиотеки, из которых почему-то — по недосмотру, видимо, — не успели изъять хорошие книжки, и читал. В той же Ленинке, помню, был зал гигантский, чуть ли не на три тысячи мест, с огромными столами, и вот там-то мы сидели и с жадностью читали – всё, что под руку попадется, от «Трех мушкетеров» до Андре Жида».

Так вот, человек, в семье которого почти все сидели — кто-то сгинул в 37-м, за кем-то пришли уже во время борьбы с космополитизмом, — знал цену непохожести. И знал, что о некоторых вещах нужно сказать обязательно, поскольку вещи эти и составляют человеческую истину, касаются самого человеческого естества. Для истины не всегда нужны крики, но истина всегда нуждается в том, чтобы хоть кто-то в неё верил. Вот поговорите вы с кем-то, кто эту истину знает. Вроде пустяшный же был разговор, шутили много, песенки вспомнили хорошие, а там глянь, что-то из этого разговора осталось.

И да. В этом хорошем советском кино есть что-то такое, что очень сложно выразить словами, не срываясь на язык библейских цитат. Хорошо, что кто-то это умел.

Такое не забывается, даже если вы позабыли вдруг имя автора.

нашего сайта (и не только)