Режиссер Марк Херман, 2008

Попытка показать холокост глазами ребенка (это, кстати, первая большая роль ныне всем известного Эйсы Баттерфилда) не то чтобы провалилась, но надежно спряталась за многочисленными декоративными деталями: похоже, неплохой британский режиссер Марк Херман («Голосок») настолько увлекся реконструкцией эпохи, что позабыл, насколько страшную, в сущности, историю ему нужно поведать. Просыпается кино лишь ближе к финалу, однако и это не заслуга собственно фильма: просто к антуражу и к тому, что актеры отрабатывают типажи, а не перевоплощаются в людей из плоти и крови, наконец привыкаешь. Тот самый случай, когда красота (от реквизита до чересчур аккуратной операторской работы) идет делу, скорее, во вред.

Режиссер Джон Кент Харрисон, 2009

Режиссер Розалин Бош, 2010

«Облава», которая изначально вроде бы не претендовала на новаторский подход к теме Холокоста, тем не менее, получилась довольно странной картиной. По-видимому, чувствуя, как сложный материал на глазах превращается в душераздирающую слезовыжималку, постановщица и сценаристка Розалин Бош (известная, главным образом, по драматургии «Завоевания рая» Ридли Скотта) решила привнести в повествование юмор, граничащий с гротеском. В итоге фильм получил откровенно фарсовые вставные эпизоды с Гитлером, который, среди прочего, вступает в перепалку с Евой Браун — сильно нетрезвой и уставшей от заезженного Вагнера. Подобной творческой смелости позавидовал бы, пожалуй, сам Сокуров, но на трещащей по швам «Облаве» эта сценарная «заплатка» выглядит не менее дико, чем нашитые желтые звезды на одежде героев фильма.

Режиссер Владислав Пасиковский, 2012

«Колоски» поднимают действительно страшный вопрос: только ли нацисты виноваты в Холокосте? Для Польши это больная тема: то, что часть поляков виновна в истреблении евреев, государство признало на официальном уровне сравнительно недавно. Пасиковский намекает, разумеется, на реальные события, произошедшие в местечке Едвабне, и в этом смысле проявляет творческую и гражданскую смелость, сопоставимую с рвением героев картины. Но, помимо этого, «Колоски» еще и отлично снятое и виртуозное продуманное кино — как минимум это небезынтересная синефильская игра с жанрами: по структуре — практически вестерн, по сути же — леденящий кровь хоррор, учитывая вдобавок весь, как ни цинично это прозвучит, могильный антураж.

Режиссер Павел Павликовский, 2013

Еще одна польская картина, по сути, на ту же тему, которой при этом куда больше, чем «Колоскам», повезло с международным признанием. Два года назад «Ида» была на слуху и у нас — главным образом потому, что «украла» «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» у «Левиафана». Впрочем, наградная суета — неважный повод для разговора. Куда интереснее и значительнее то, что британский поляк Павел Павликовский (кстати, известный и по работе в России — см., например, «Стрингер» с Сергеем Бодровым-мл.) снял кино не столько о Холокосте как таковом, сколько о важности памяти о нем. И сделал это к тому же безупречно с точки зрения стиля и драматургической продуманности.

Режиссер Атом Эгоян, 2015

Режиссер Ласло Немеш, 2015

Это, пожалуй, главный фильм о Холокосте из снятых в XXI веке, поэтому о нем стоит поговорить подробнее. Два года назад дебют Ласло Немеша взорвал фестивальный мир, получив в Каннах Гран-при и приз ФИПРЕССИ, а в начале 2016-го — «Оскар» и «Золотой глобус». «Сын Саула» и впрямь заставляет схватиться за сердце (а следом и за голову): он становится в хорошем смысле слова визуально невыносимым практически с первых кадров, хотя со временем к камере, следующей за главным героем и выдающей довольно необычные ракурсы, привыкаешь. Не удается привыкнуть лишь к тому аду, в котором лихорадочно (но с патологически бесстрастным лицом) существует Саул и которому он, сам того не подозревая, противостоит. В мире «Сына Саула» лихорадочное персональное безумие героя не оставляет камня на камне от упорядоченной, разложенной по извращенно-философским полочкам идеи расчеловечивания, захватившей тысячи умов. В свою очередь, столь причудливое высказывание о Холокосте оказывается куда доходчивее, чем привычный посыл «убивать нехорошо, а убивать массово и по национальному признаку — вообще ужас». Самое интересное, что всего этого Немеш достигает, практически не визуализируя ужасы лагерного ада: все, через что проходят жертвы Аушвица, мы, благодаря сосредоточенности камеры на Сауле, видим краем глаза и не в фокусе. Остается лишь слушать и, что самое страшное, достраивать картинку в воображении — и это, безусловно, тест на простую человеческую «нормальность», работающий куда эффективнее натужной пропаганды гуманизма и прочих скреп.

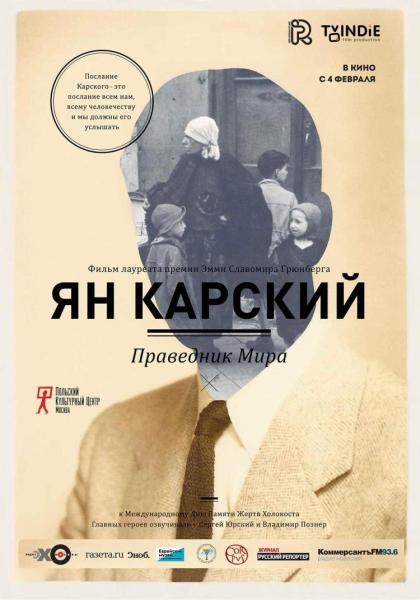

Режиссер Славомир Грюнберг, 2015

При всей своей явной «телевизионности» (ощущение усугубляет еще и закадровый голос Владимира Познера) эта документальная картина год назад 22 копиями добралась до нашего кинопроката. И речь тут, конечно, не о каких-либо кассовых сборах, а о самом факте признания ее значимости — в первую очередь как своеобразного видеоурока истории, суть которого не в усвоении событийного ряда, фамилий и дат, а в осознании того, что страх и безразличие — тоже оружие массового уничтожения.

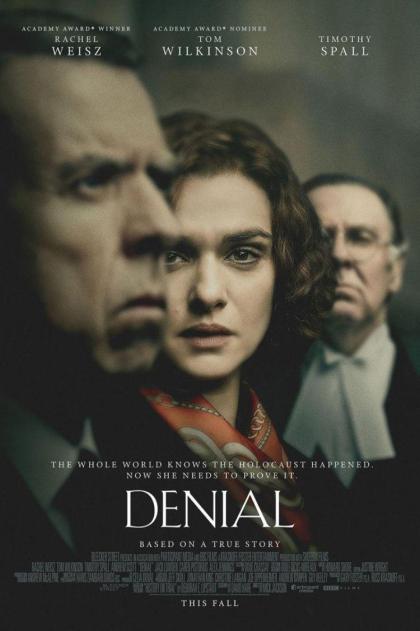

Режиссер Мик Джексон, 2016

Мик Джексон, в далекие уже 90-е профукавший свой шанс выйти в голливудскую высшую лигу (а ведь «Телохранитель» мог стать отличным трамплином), возник на горизонте с довольно суровым для себя фильмом на сложную тему отрицания Холокоста как исторического факта. Приятной неожиданности, увы, не случилось: картина вышла довольно механистичной судебно-производственной драмой, в которой главный вопрос вытеснен на второй план интересом к чисто процессуальным особенностям дела. Впрочем, это тоже довольно любопытно: если уж демонстрация идейного противостояния Липштадт и Ирвинга не удалась, то отчего бы не понаблюдать за блестящей пикировкой эмоциональной американки с рассудительными британскими адвокатами (Том Уилкинсон и Эндрю Скотт), прилагающими максимум усилий к тому, чтобы беспокойная ответчица не наломала дров.

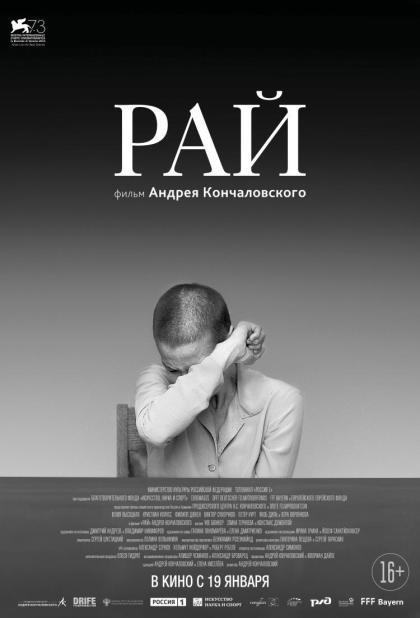

Режиссер Андрей Кончаловский, 2016

У «Рая» с нюансами тоже полный порядок, что, по-видимому, и принесло картине приз за режиссуру в Венеции, место в оскаровском шорт-листе и целую полочку российских наград. Будто выдернув трех главных героев из сюжетной воронки, Кончаловский ломает четвертую стену и дает им право голоса. Решение спорное: к «документальности» это картину не приближает (скорее, придает ей чудной, несовременный эзотерический оттенок — такое мог бы учудить какой-нибудь Торнаторе), и порой начинает казаться, что в «Раю» слишком много («по-американски») говорят, вместо того чтобы «по-русски» молчать или хотя бы «по-французски» недоговаривать.

нашего сайта (и не только)