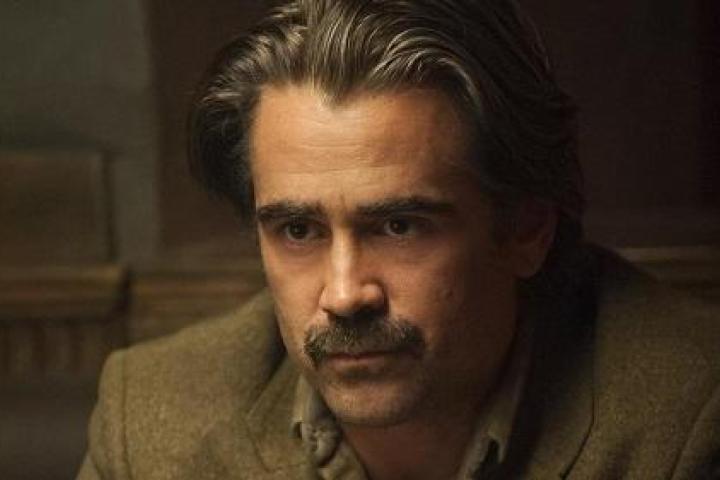

Жители образцового мегаполиса один за другим теряют зрение, но не погружаясь в традиционный мрак, а видя перед собой молочно-белый свет (что, впрочем, слабо утешает). Слепнет и окулист (Марк Руффало), накануне осматривавший первого заболевшего: хворь оказывается заразной. Когда эпидемия приобретает угрожающие масштабы, в городе объявляют чрезвычайное положение и всех зараженных помещают в карантинную зону. Вслед за окулистом в «концлагерь» для слепых отправляется и его жена (Джулианна Мур), которая чудесным образом сохранила зрение, но притворилась больной. Пройдет немного времени, и сообщество вроде бы цивилизованных товарищей по несчастью расслоится на тех, кто еще пытается сохранить человеческий облик, и тех, кто не прочь установить суровые феодальные порядки…

В «Городе Бога» бразилец Фернанду Мейреллиш играл в Скорсезе, в «Преданном садовнике» – в антиглобалистский марш, и в обоих случаях был на редкость убедителен не только как художник, но и как публицист, умело вскрывающий язвы социума. Очевидно, роль обличителя волнует Мейреллиша не меньше творческих изысканий, так что следующий шаг бразильца, казалось бы, вполне оправдан: если уж и подводить черту под ранее сказанным, так черту жирную. Например, экранизировать солидный роман-притчу нобелевского лауреата Жозе Сарамаго «Слепота». Путь, безусловно, скользкий и опасный: книги Сарамаго вроде так и просятся на экран, но способность не поддаться соблазну порой выше и честнее творческой отваги. В стремлении поставить человечеству окончательный и неутешительный диагноз, Мейреллиш означенному соблазну все-таки поддался и, будто персонажи «Слепоты», угодил в ловушку, потеряв ориентиры.

«Слепота» оказалась меж двух огней. С одной стороны, бразильцу вряд ли хотелось превратить свое кино в напыщенную притчу об осатанении рода людского в экстремальных условиях. С другой же стороны в опасной близости маячила возродившаяся мода на зомби-флики с социальным уклоном. Мейреллиш в итоге золотую середину так и не нашел, оступившись и влево, и вправо. Обличительный пафос привел к тому, что герои «Слепоты» воспринимаются не как живые люди, а как ходячие метафоры (то, что кажется органичным в тексте Сарамаго, на экране выглядит выспренно и порой смехотворно). Попытка не скатиться в зомби-хоррор тоже терпит крах – в особенности в последней трети фильма, вызывающей недвусмысленные ассоциации как с лентами Ромеро, так, скажем, и с «28 днями спустя». Отсутствие твердого стержня в результате разваливает повествование на куски, усугубляя и без того хромающий ритм и превращая «Слепоту» в состряпанную на скорую руку полнометражку, которую подмастерья склеили из рабочего материала так и не состоявшегося сериала.

Зато в изобразительной части царит высокий музейный дух. Будучи, в первую очередь, не столько экранизацией романа Сарамаго, сколько двухчасовой киноверсией брейгелевских «Слепых», фильм Мейреллиша попутно отсылает к целому ряду живописных шедевров. «Слепоту» запросто можно растащить на стоп-кадры и составить из них, к примеру, альбом стилизаций картин великих мастеров. Или обстоятельный фотоотчет о социальном катаклизме. Беда в том, что в движении вся эта красота теряет свое очарование, стыкуясь невпопад и работая вхолостую.

Конечно, взяться за титулованный кирпич вроде «Слепоты» Сарамаго – уже, в своем роде, подвиг. Но тем обиднее «недолет» Мейреллиша, который, похоже, экранизировал не столько историю, поведанную автором, сколько метафору, проступающую сквозь текст, и тем самым возвел эту метафору в неуместный квадрат. А притча, рассказанная с чересчур умным видом, превращается, как известно, в анекдот.