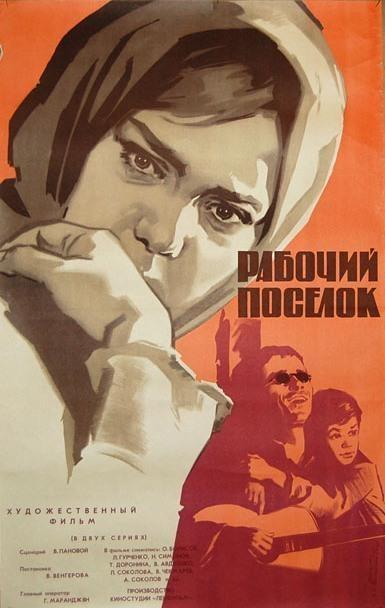

27 февраля на российские экраны выходит «Трудно быть богом» — последний фильм Алексея Юрьевича Германа. Вспомним основные этапы работы над картиной, затянувшейся на неправдоподобно долгий срок.

кадр из фильма

Герман отправляется в Чехию на поиск «натуры» для «Трудно быть богом». С разрешением на съёмки обещают помочь Стругацкие, которые как раз работают над «Обитаемым островом» — ещё одним произведением о «мире Полудня», которое заживёт экранной жизнью в постсоветской России. Работа над фильмом, к которому уже — при участии Кармалиты — написан новый сценарий, однако, приостанавливается; режиссёр переключается на «Проверку на дорогах».

кадр из фильма

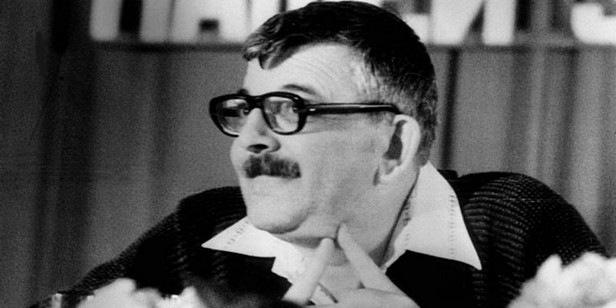

12 октября уходит из жизни Аркадий Натанович Стругацкий.

кадр из фильма

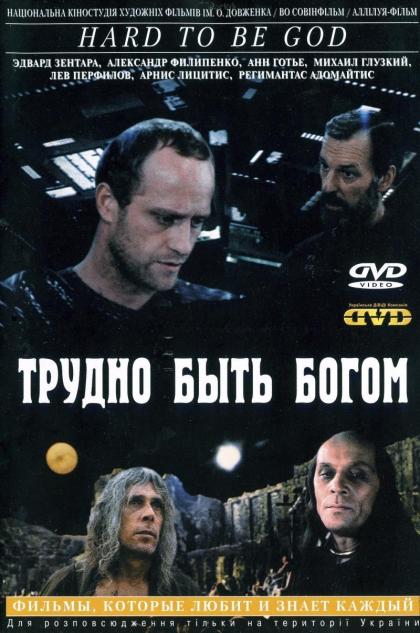

Начало съёмок «Трудно быть богом»; название, соответствующее заглавию повести Стругацких, пока используется в качестве рабочего. Герман предлагает главную роль Александру Лыкову, но затем, недовольный параллельной занятостью актёра на телевидении, пробует Леонида Ярмольника. Судя по всему, заранее Герман был понаслышке знаком с портфолио и того, и другого — теми же «Улицами разбитых фонарей» в случае Лыкова или находящимся в постоянной телеротации ромкомом «Перекрёсток» с Ярмольником. В пользу кандидатуры второго говорила известная любовь режиссёра к приглашению комедийных артистов (Юрия Никулина, Андрея Миронова) на драматические роли. Во всяком случае, о своей неосведомлённости в том, что касается прошлой карьеры Ярмольника, режиссёр не переставал в дальнейшем говорить в интервью. Согласно легенде, Ярмольника Герман утвердил, услышав, как тот произносит фразу Руматы «Я не могу этого сделать. Сердце моё полно жалости». Позже Ярмольник скажет, что, исполняя роль Антона-Руматы, «играл, скорее всего, самого Германа». 2000-2006

кадр из фильма

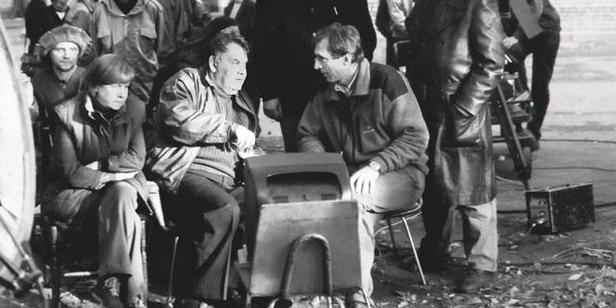

Начинаются натурные съёмки «Трудно быть богом» близ замка Точник в Чехии (а также в Выборге) и павильонные — в Санкт-Петербурге. В массовку набирают военных курсантов, а заодно и, фактически, всех желающих, средства поступают значительной частью из частных источников. Съёмки проходят долго и мучительно. Один и тот же кадр режиссёр мог дорабатывать неделями, доводя съёмочную группу (особенно операторов Юрия Клименко и Владимира Ильина и исполнителя главной роли) до исступления. Одним из главных требований Германа был запредельный натурализм, в соответствии с которым приходилось бесконечно дожидаться, к примеру, плохой (облачной или дождливой) погоды (при хорошей съёмки не велись, поскольку ясного неба сценарий не подразумевал).

«Герман — грозовая туча», — утверждает Ярмольник; во многочисленных интервью артист упоминал, что одним из основных приёмов Германа в работе с актёром была откровенная провокация, вплоть до «оскорбления близких», с целью вызвать желаемую эмоцию. Герман, в свою очередь, вспоминал, что сотрудничество с Ярмольником казалось ему «каторгой», а на первой пробе актёр разговаривал с ним «по-хамски»; в какой-то момент в течение нескольких недель режиссёр, уволив своего главного героя, делал фильм вообще без него. Согласно этому замыслу, в кадре бы мелькали только отдельные части тела Руматы — руки, локти, плечи.

С остальными актёрами тоже было нелегко: для массовки Герман без остановки искал «типажные» лица, странных, «средневекового» вида людей. Этот концепт аукнулся в ходе озвучания, когда пришлось по новой искать обладателей «типажных», под стать лицам, голосов.

В августе 2006-го съёмочный период подходит к концу. Ярмольник заявляет в интервью, что начинается озвучание; предполагается, что картина должна выйти на экраны к 2008 году. «Несколько копий и один показ в три часа ночи по телевизору», — такую судьбу предрекает своему будущему фильму постановщик сразу по окончании съёмок.

2006-2008

кадр из фильма

К озвучиванию картины, вопреки заверениям актёра, так и не приступают; в течение двух лет идёт монтаж, после чего Герман, наконец, решает взяться за звук, который планируется писать по советскому образцу — полностью «задним числом», в студии. 2008

кадр из фильма

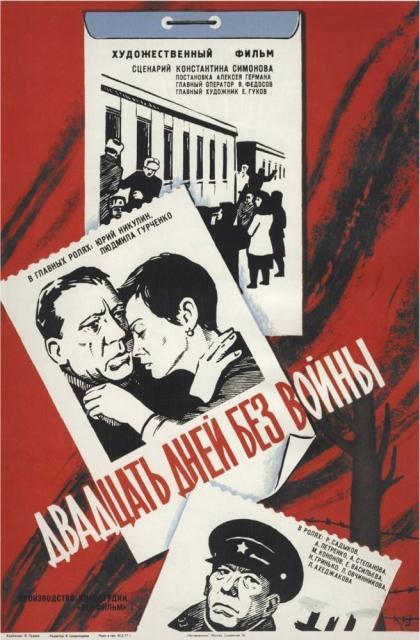

Проходит тестовый пресс-показ фильма, получающего название «Резня в Арканаре» (в этом же году начинает фигурировать и ещё один вариант — «Что сказал табачник с Табачной улицы»). В соответствии с общим посылом истории, попавшей в руки Германа, название акцентирует не моральную дилемму главного героя, а скорее ужасные последствия, к которым приводят попытки Руматы действовать в соответствии с собственной совестью. Отзывы на черновую монтажную версию (звука почти нет) — интригующие: критики в восторге или, по крайней мере, признают, что перед ними — такой кинематограф, которого никто ещё не знал. Вслед за первым черновым пресс-показом случаются и другие: с альтернативными концовками и, разумеется, серьёзными правками в монтаже. Как и режиссёр, критика, разумеется, внесёт поправки уже потом — когда монтаж будет окончен. Среди мнений, однако, есть и такие, которые едва ли подлежат пересмотру: «Этот фильм, кажется, — самый ценный итог российской истории последнего десятилетия», — заявляет прозаик и публицист Дмитрий Быков. Входит в оборот и сравнение фильма с Босхом, которое потом будет мелькать в каждой второй рецензии — Ярмольник позже скажет, что ему эта параллель не по душе.

2011

кадр из фильма

В течение нескольких лет идёт озвучание и доработка монтажа «Хроники Арканарской резни» — так фильм называется по состоянию на 2011 год (режиссёр придумал название в пику телевизионщикам, которые вдруг стали «раз за разом» крутить фильм Фляйшмана, и Ярмольнику, записавшему аудиокнигу по Стругацким). В интервью Герман прямо заявляет о серьёзных проблемах со здоровьем. Становится ясно, что, как ни ужасно, заявление Германа о «последнем фильме» (прозвучавшее в конце 1990-х) может быть вызвано не только тем, что дальше «двигаться уже некуда», но и физическими трудностями. Проблемы с затянувшимся озвучиванием Герман объясняет полифонической структурой фильма — как и в «Хрусталёве», действие в кадре происходит сразу на многих планах, в связи с чем требуется требуется делать дубли великого множества реплик для каждого отдельно взятого кадра. Цель — судя по всему, всё тот же квазиреализм, в основе которого — не только эстетические, но и, грубо говоря, педагогические соображения (по словам самого Германа, «это фильм о нас»).

2012

кадр из фильма

Июль: на кинофестивале в Карловых Варах представлен фильм швейцарца Антуана Каттена и известного русского режиссёра и оператора Павла Костомарова «Трудно быть богом» о съёмках «Арканарской резни». Впоследствии фильм получает окончательно название «Плэйбэк», тем более, что Герман уже планирует переименовать «Резню» «обратно». Сам Герман отзывался о часовой документалке добродушно: утверждая, что обладатель «лица афериста» Каттен снимал «одни скандалы», он при этом добавлял: «Если зрителям "Плэйбэка" будет смешно или хотя бы забавно, прощу этому швейцарцу все прегрешения». 19 ноября уходит из жизни Борис Натанович Стругацкий.

2013

кадр из фильма

21 февраля Алексея Германа не стало; сводить звук он так и не закончил. Сын режиссёра, последовавший по отцовским стопам Алексей Алексеевич Герман, заявляет, что технические нюансы будут доведены до конца под его и его матери, Светланы Кармалиты, руководством. Окончательно стало известно, что фильм получит название «Трудно быть богом»; такова была предсмертная воля Германа-старшего. «Я не изменил ни кадра в монтаже», — заявит позже Герман-младший, подчёркивая, что последняя стадия работы над фильмом была связана почти исключительно со звуком. В апреле состоится очередной черновой пресс-показ «Трудно быть богом» (приуроченный к юбилею «Новой газеты»); Светлана Кармалита не только присутствует, но и лично зачитывает текст в отдельных местах, к которым ещё не записан или не сведён звук. Критики осторожно отмечают, что по итогам подобного показа рано делать окончательные выводы; все сходятся на том, что это событие, но многих фильм обескураживает. Отмечается, что Герман серьёзно переработал сюжет Стругацких (включая финал), лишив картину, по словам Андрея Карташова, «налёта шестидесятничества» (Герман-младший с этой трактовкой в одном из интервью, надо отметить, не согласился). Румата уже не настолько землянин, тем более, что Земля, с которой он прилетает, мало чем напоминает идеальный мир будущего советских фантастов; Землёй оказывается Арканар, хотя очень немногим под силу принять настолько радикальную трактовку жизни на нашей собственной планете, раздираемой войнами «Земле идиотов», какую предлагает режиссёр-мизантроп.

Наконец, 13 ноября окончательная версия фильма, как до того было объявлено в августе, попала на римские экраны в рамках Римского международного кинофестиваля (Герман-старший давно приятельствовал с тамошним куратором Марко Мюллером). Ещё за несколько лет до того каннские отборщики предлагали свои услуги создателю «Трудно быть богом», но тот отказался — утверждая, что обиды за «Хрусталёв, машину!» у него, несмотря ни на что, нет. Критический консенсус остался тем же, что и по итогам первоначальных показов. Впрочем, масштаб события оценили прежде всего русскоязычные критики, хорошо знакомые с фигурой Германа. Интерес к фильму на западе подогрел Умберто Эко, «три дня» после пресс-показа в Риме находившийся под впечатлением от работы режиссёра и затем посвятивший «Трудно быть богом» небольшое эссе — скорее рекламного, нежели аналитического толка. Тем не менее, западные критики скорее представили любопытный «взгляд со стороны» на бескомпромиссный авангард, в который ударился русский режиссёр, отмечая, что фильм невероятно тяжело смотреть. Уровень режиссуры Германа и выложившегося до предела Ярмольника, разумеется, с восхищением отмечают даже самые скептичные рецензенты. Представители Римского фестиваля посмертно награждают Германа премией за вклад в кинематограф — «Золотой Капитолийской волчицей».

2014

кадр из фильма

26 января «Трудно быть богом» демонстрируют на кинофестивале в Роттердаме; растет число зарубежных изданий, так или иначе реагирующих на появление на больших экранах одного из самых амбициозных фильмов последних лет. Через месяц с небольшим — 27 февраля — возможно, главный долгострой в истории кино, наконец, выходит на российские (а также украинские) экраны. По состоянию на середину февраля, со слов Ярмольника, также ожидается прокат в нескольких странах Америки, Азии и в Новой Зеландии.