Сегодня, 12 декабря, в российский прокат выходит новая лента Стива Маккуина «12 лет в рабстве». Вспомним по этому случаю еще несколько важных картин, посвященных феномену, предопределившему в огромной степени развитие всей человеческой культуры.

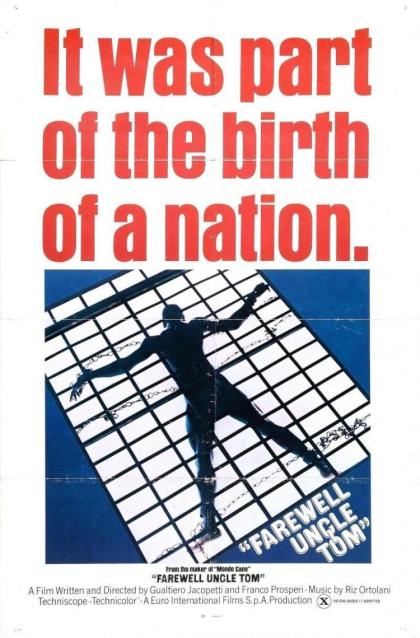

1971, Италия. Реж. Гуалтьеро Якопетти, Франк Проспери

кадр из фильма

История «фильмов о рабстве», если вообще можно удостоить их звания отдельного поджанра, вплоть до 1970-х годов прослеживается совсем уж неочевидным пунктиром: положили им начало, видимо, экранизации «Хижины дяди Тома», первая из которых датируется самым началом столетия. Лишь к концу 1950-х американские режиссёры (поначалу только независимые, от Кассаветиса до Кормана) начинают обсуждать расовую проблему как таковую, ну а в 1970-х становится, наконец, возможна полноценная рефлексия на тему её истоков. Самое безумное свидетельство этой рефлексии, однако, принадлежит перу не американцев, но итальянцев: пока в Штатах потихоньку расцветал блэксплотейшн, служивший афроамериканцам площадкой для самоутверждения, одиозный документалист Гуалтьеро Якопетти вместе с Франком Проспери официально помахал ручкой дяде Тому, экранизацию «Хижины» которого к тому моменту уже сочли бы приметой оголтелого расизма. Первый и самый известный фильм Якопетти — «Собачья жизнь», положивший начало целому поджанру эксплуатационной документалистики-«mondo». И при просмотре «Прощай, дядя Том» это нужно учитывать в первую очередь. Сдержанным анализом и адекватным разбором фактов здесь и не пахнет: это почти два с половиной часа постановочных сцен, посвящённых выдиранию зубов у закованных в цепи африканцев, изнасилованию чернокожих девушек, карликам-сутенёрам и так далее. Чувствуется ли здесь, несмотря на отсылки к Малькольму Икс и Лерою Джонсу, хоть в некоторой мере дух Америки начала 1970-х (которая тоже представлена документальными и постановочными кадрами, особенно ближе к началу фильма) — понять сложно. Но «Прощай» отлично работает в качестве демонстрации восхитительного бедлама, творившегося в итальянском жанровом кино в его золотые годы, ну и в качестве страшилки на ночь, пожалуй, тоже.

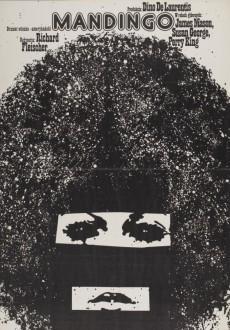

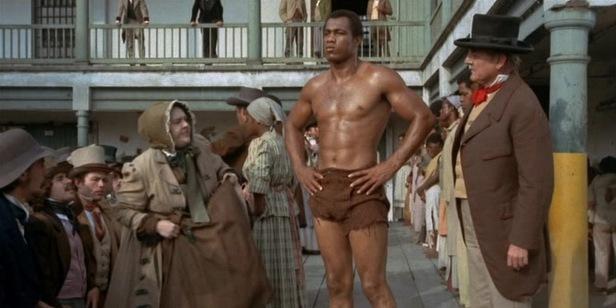

1975, США. Реж. Ричард Фляйшер

кадр из фильма

«Мандинго» Ричарда Фляйшера — это, напротив, удивительный продукт бардака, творившегося в кинематографе Штатов с наступлением в 1970-х долгожданной творческой свободы. Фильм, который Роджер Эберт по выходу кратко охарактеризовал как «расистский мусор», представляет собой разливистый блэксплотейшн о драках между мускулистыми африканцами и о том, до чего доводила плантаторов традиция «в гигиенических целях» регулярно спать с чернокожими рабынями (этой традиции, разумеется, уделено приличествующее время и в «Прощай, дядя Том»). Из прочих исторических блэксплотейшн-фильмов (в число которых входит, к примеру, целая сага о «Ниггере Чарли» с Фредом Уильямсоном в главной роли) «Мандинго» выделяется тем, что выглядит неправдоподобно дорого. Достаточно сказать, что непостижимым образом сыграть главную роль в этой обескураживающей ленте согласился Джеймс Мейсон — немолодой уже ветеран экрана как ни в чём не бывало обсуждает достоинства своих молоденьких рабынь и лечит артрит, перегоняя его из пяток в живот чернокожему мальчику. Вопреки маргинальной славе, которая утвердилась за «Мандинго», смотреть его не только смешно, но и интересно. За всей дикостью, которая, ясно, больше шокировала американских критиков в 1975-м, чем шокирует русскоязычного зрителя сегодня, чувствуется вполне адекватная для поставленных задач литературная основа (фильм снят по роману Кайла Онстотта); убери дикости и останется практически мелодрама в пышных интерьерах. И вообще, приятно видеть, что над настолько болезненной темой в весьма политкорректном обществе кто-то всё же смог посмеяться: прямым, если не единственным, наследником «Мандинго» на этой ниве выглядит «Джанго освобождённый», в котором прямо цитируется достославный опус Фляйшера.

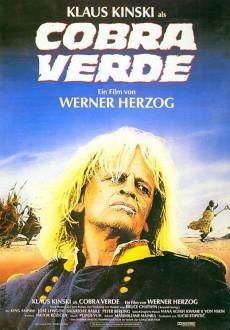

кадр из фильма

«Кобра Верде» (прозвище главного героя, жутковатого бразильского бандита, вполне можно оставить и без перевода) — последний фильм, который сделали вместе Вернер Херцог и Клаус Кински; на съёмках «Кобры» режиссёр окончательно рассорился со «своим любимым врагом», а через несколько лет последний скончался. Учитывая статус их предыдущих коллабораций в киносообществе, не стоит удивляться, что шероховатую в некоторых отношениях «Кобру» частенько забывают; однако же, это интересное кино и вполне достойная «лебединая песня» важного творческого союза. «Кобра» берёт за живое главным образом картинкой, и даёт слабину, когда начинаются разговоры; фильму, несмотря на притчевый тон, не идёт дидактичность, с которой Херцог рассуждает собственно о рабстве. Хватает здесь, однако, и эпизодов, за которые можно простить поучающий тон. Херцог отправляет своего героя (как водится у Кински, очевидно полубезумного) в страну, где, предположительно, вообще отсутствуют белые люди, чтобы наладить отношения с несколькими на свой лад ненормальными царьками и закупиться у них рабами. Получается не психологическая, а этнографическая зарисовка, и этнографическая часть исполнена даже слишком хорошо; мир, который демонстрирует Херцог, настолько далёк от нашего, что приходится ловить себя на некотором даже сочувствии к психопату-«кобре».

1993, Германия-Англия-Гана-США. Реж. Хаиль Герима

кадр из фильма

Исследовать феномен американского рабства, как видно, с лёгкостью брались и итальянцы, и немцы, но их голос далеко не так важен, как голос эфиопского режиссёра Хаиле Геримы: его «Санкофа» — это взгляд на больную тему с точки зрения африканцев. Сюжетная завязка неприхотлива: шаман с разукрашенным телом предоставляет африканской фотомодели возможность ненадолго отправиться в прошлое и пожить на плантации, среди своих давних то ли предков, то ли друзей, то ли собратьев — точное слово тут подобрать непросто, учитывая, что категория времени в «Санкофе» вообще размывается. Неспешный и, чего уж там, не слишком яркий фильм Геримы сложно назвать откровением; но важно здесь как раз спокойствие и очень естественная, будто бы допотопная отрешённость. Пока представители любой нации, которой доводилось держать чернокожих рабов или, по крайней мере, оказывать этому явлению пассивную поддержку, в разговоре на указанную тему нет-нет, да и сорвутся в истерику, «Санкофа» говорит о понимании и приятии. Африканцы, судя по всему, умели и умеют жить в согласии со своими корнями и со своей неописуемо долгой историей. «Санкофа» оставляет именно такое впечатление, и приходится ему доверять, раз уж по ту сторону камеры находился африканец.

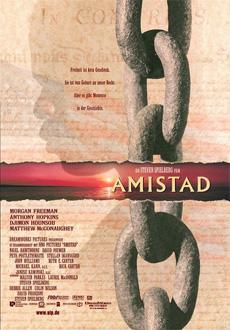

1997, США. Реж. Стивен Спилберг

кадр из фильма

Вторая большая фреска гуманистической направленности, созданная Стивеном Спилбергом в 1990-е годы, пользуется чуть меньшей популярностью, чем выдержанная в выверенном ч/б первая. «Амистад», однако же, если не соразмерен «Списку Шиндлера», то, во всяком случае, похож на вполне жизнеспособный гибрид между ним и позднейшим «Линкольном» — без амбициозности первого и совсем уж назойливой поучительности второго. Экс-президент Джон Квинси Адамс, которого здесь играет Энтони Хопкинс, впрочем, определённо нашёл бы общий язык с дей-льюисовским Линкольном; по счастью, на экране его не так уж много, да и вообще два с половиной часа времени аккуратно распределены между пятью-шестью героями, из которых с большим трудом удаётся кого-то выделить. «Амистаду» (как и «Шиндлеру») вполне можно предъявлять претензии в лубочности, но стоит ли? Спилберг — идеальный демиург идеального мира, который творит в каждом кадре: мира, в котором в нужный момент обязательно звучат фанфары Джона Уильямса, а отличить добро от зла проще, чем американца от афроамериканца. И его искреннее желание научить хорошему тот мир за пределами глазка камеры, в котором у него куда меньше власти, достойно восхищения.

2005, Дания-Швеция-Нидерланды-Франция. Реж. Ларс фон Триер

кадр из фильма

Контрастной теме — контрастные решения: на смену прямолинейному умнице Спилбергу спешит умник-себе-на-уме Триер, вознамерившийся порассуждать о феномене рабства во второй (и, похоже, последней-таки) главе своей американской трилогии. «Мандерлей», разумеется, кажется несколько бледным после «Догвилля»: но, взяв в 2003-м более чем серьёзную планку, датчанин, в общем, поступил правильно, решив на том же материале слепить что-то менее серьёзное, тем более что и вместо Кидман под именем Грейс на экране теперь куда более простоватая Брайан Даллас Ховард. «Мандерлей», несмотря на неудомение, которое он, как правило, вызывает даже у преданных поклонников режиссёра, всё же язык не повернётся назвать неудачей: смотреть его не менее занимательно, чем непосредственного предшественника, вот только пересматривать и обдумывать тут почти нечего. Как известно, Триер, наигравшись в фильм нуар, «догму-95» и так далее, стал снимать фильмы в основном с целью самолечения, и, кажется, для «Мандерлея» просто не нашлось подходящего невроза. Пугать впечатлительных зрителей мыслью о том, что рабы не смогут прожить без хозяев, Триер по-прежнему может — и делает это лучше, чем сделал бы любой другой коллега и современник, но, вообще, учитывая хрупкое душевное здоровье режиссёра, надо только порадоваться, что во время съёмок «Мандерлея» ему самому не было страшно.

Читайте нас в Telegram И будьте в курсе свежих материалов

нашего сайта (и не только)

нашего сайта (и не только)