Как и всякий солидный киносмотр, ММКФ — это не только основной конкурс, но и целый ряд ретроспектив, тематических программ и спецпоказов. Мы отобрали для вас 10 самых интересных, на наш взгляд, событий стартующего завтра 35-го Московского международного кинофестиваля.

кадр из фильма

Выдающийся режиссёр современности, любезно согласившийся возглавить жюри ММКФ в этом году, вряд ли нуждается в представлениях и «визитных карточках»: его фильмы хорошо знают все те, кто более-менее серьёзно интересуется кинематографом. Махмальбаф — один из немногих режиссёров, чьё творчество смогло повлиять на общественные процессы (представьте себе, иногда кино всё же способно изменить мир): документальная картина «Афганский алфавит» сыграла решающую роль в отмене запрета на обучение афганских детей-беженцев в иранских школах (закон действовал восемь лет). В Москву иранец привёз свой последний на сегодняшний день фильм «Садовник» — попытку исследовать феномен бахаизма, одной из самых молодых религий. Чтобы разобраться в учении бахаи, Махмальбаф вместе с сыном (и, по совместительству, оператором) Мейсаном отправился в Хайфу. Исследование превратилось в теософскую дискуссию между отцом и сыном: первый усмотрел в новом веровании духовную связь с пацифистскими идеями Ганди, второй же пришёл к выводу, что абсолютно любая религия по своей природе разрушительна. Махмальбаф, как и прежде, не боится «опасных» тем и не избегает острых углов.

кадр из фильма

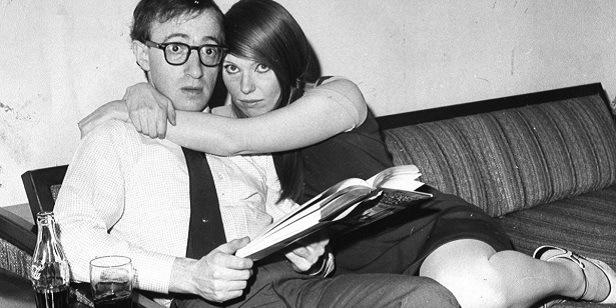

Традиционная внеконкурсная докупрограмма ММКФ в этом году украшена редкой жемчужиной: Вуди Аллен на склоне лет таки разрешил снять про себя документальное кино. (Впрочем, в 1997-м вышла документалка «Блюз дикаря», но она рассказывала об Аллене с «джазовым уклоном».) Режиссёр-портретист Роберт Б. Уайде взял у Вуди серию интервью в разных интерьерах, внимательно выслушал тех, кто работал с мэтром (от Дайан Китон до Скарлетт Йоханссон), и выстроил впечатляющий видеоряд, в котором кадры из фильмов самого знаменитого «городского невротика» в мире перемежаются хроникой нью-йоркской жизни — с 1940-х до наших дней. Прочие ленты программы «Свободная мысль» тоже дорогого стоят: все они либо отмечены наградами различных фестивалей и киноакадемий, либо номинированы на призы. В числе последних, кстати, оскаровский номинант этого года от Израиля «Привратники» — обстоятельный «допрос» шестерых бывших руководителей израильской службы контрразведки и внутренней безопасности Шин-бет.

кадр из фильма

Одна из самых любопытных и многообещающих внеконкурсных программ ММКФ сформирована Андреем Плаховым. С португальским кино в настоящее время происходят и впрямь занятные вещи. С одной стороны, оно выпадает из современной фестивальной конъюнктуры (правда, не без исключений: картины 104-летнего патриарха Мануэла де Оливейры охотно возьмут в любой конкурс). С другой же — это едва ли не самый оригинальный и самобытный авторский кинематограф на сегодняшний день. По-видимому, это не взаимоисключающие, а, скорее, дополняющие друг друга моменты. В программе представлено как игровое, так и документальное кино. Помимо уже упомянутого де Оливейры (в Москве покажут его ленту 2010 года «Странный случай Анжелики»), будет продемонстрирована картина «Наш любимый месяц август» Мигела Гомеша («Табу»). Гомеш, начинавший с кинокритики, в конце 90-х перешёл на другую сторону баррикад, первый полный метр («Лицо, которое ты заслуживаешь») снял в 2004-м и теперь по праву считается самым интересным португальским автором. «Наш любимый месяц август» — фильм-матрёшка, сочетающий в себе элементы документального и игрового кино. Условно говоря, снаружи это элегическая документальная зарисовка — путешествие в провинцию (собственно, европейской провинцией можно считать всю Португалию целиком) под аккомпанемент колоритных местных ВИА. Под этнографической оболочкой скрывается трогательная история первой любви (вполне игровая). А в самой сердцевине — классическое «кино о кино», в котором Гомеш играет, в общем-то, самого себя — режиссёра, пытающегося в условиях недостатка финансирования снять фильм с непрофессиональными актёрами.

кадр из фильма

Признание в любви кинематографу как таковому в исполнении одного из наиболее интересных венгерских режиссёров Дьёрдя Пальфи. С помощью тысячи отрывков из разных фильмов (процесс монтажа занял полных три года) Пальфи снимает, а точнее создаёт свою собственную картину о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Данный киноэксперимент никогда не выйдет в прокат (для этого создателям «Монтажа» пришлось бы приобретать авторские права на все использованные кадры, что невозможно по определению; фильм позиционируется как учебный), что автоматически превращает любой показ — один из первых состоялся в прошлом году в Каннах — в событие уникального, эксклюзивного свойства.

кадр из фильма

От второй совместной работы режиссёрско-актёрского тандема Рёфн/Гослинг ждали многого, но в Канне картина получила неоднозначный приём. Рёфна обвинили в эстетизации насилия (проще говоря, в кровожадности), но датчанин воспринял упрёк как комплимент. Истории о вендетте в «опасном Бангкоке» не удалось повторить фестивальный успех «Драйва», но менее колоритным «Только Бог простит» от этого не стал и занял достойное место в самой нескучной внеконкурсной программе ММКФ «Дикие ночи». Кроме картины Рёфна, «дикая» программа, упакованная сексом и насилием, порадует новыми маргинальными лентами из Италии, Польши и Финляндии.

кадр из фильма

Не исключено, что кому-то эта ретроспектива может показаться не слишком обязательной — дескать, стоит ли после недавней бурной полемики по поводу празднования Дня Победы подливать масла в огонь, показывая публике не только советские, но и немецкие картины о Сталинграде? Но, во-первых, 70-летие победы в сражении, изменившем ход Великой Отечественной войны, некоторым образом обязывает, а во-вторых, демонстрация лент «с другой стороны» — уж точно не попытка навязать ревизионистские настроения (хотя кое-кто из тонко чувствующих патриотов наверняка взовьётся в праведном гневе), а всего лишь стремление представить более-менее объективное видение важнейшего события в истории Второй мировой. И вдобавок своего рода «мостик» к грядущей премьере «Сталинграда» Фёдора Бондарчука, которая, как недавно выяснилось, и на Западе ожидается с нетерпением. Помимо классических советских фильмов (в списке фигурируют «Дни и ночи» Александра Столпера (1944), «Сталинградская битва» Владимира Петрова (1949), «Солдаты» Александра Иванова (1956), документальная лента Григория Чухрая «Память» (1970) и, разумеется, колосс Юрия Озерова «Сталинград») будут показаны немецкие ленты «Врач из Сталинграда» Гезы фон Радваньи (1958), «Собаки, хотите жить вечно?» Франка Висбара (1959) и «Сталинград» Йозефа Фильсмайера (1992). Само собой, не обойдётся и без голливудско-европейского блокбастера Жана-Жака Анно «Враг у ворот» (2001).

Читайте нас в Telegram И будьте в курсе свежих материалов

нашего сайта (и не только)

нашего сайта (и не только)